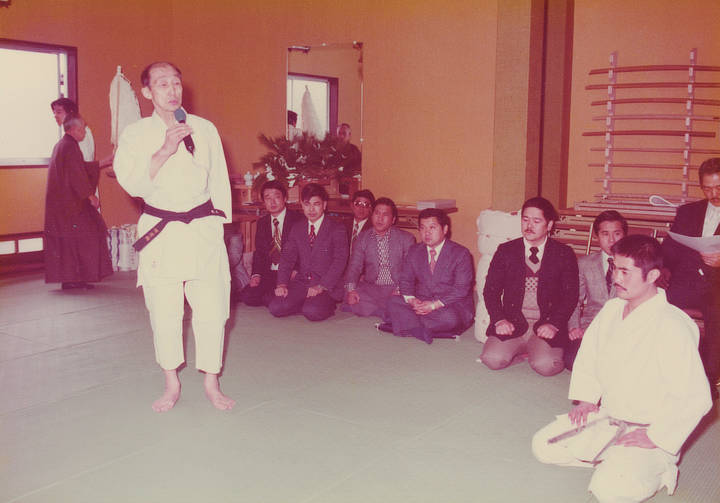

この時の師範の挨拶の一文には次のようにあります。「本大会の使命は、日本伝統の柔術の優れた『わざ』を、今日の新しい練習法で、広く普及発展させることにあります。古流柔術の『わざ』は多種多様ですから、柔道競技だけでは十分に生かされない半面があります。離れた相手の斬突を防御しながら『倒し』て『抑え』るために工夫された当身技と関節技とがあります。合気道競技は、これらの『わざ』を、乱取から試合にまですすめて、十分に練習します。」

大会終了後宿舎に着いた師範は、本当に心から嬉しそうに「今日は鯨岡先生に褒められたよ。『よく、あそこまでやったね』とね。」と語られました。私は当時鯨岡先生を詳しくは存じ上げなかったのですが、師範に伺ったところによれば、「東京高等師範学校のご出身で柔道の嘉納治五郎師範の愛弟子の一人である。とても柔らかい素晴らしい柔道をされた。今は奈良で阿弥陀様の信仰生活に入っておられる。」との事でした。その先生に褒められた事が、師範にとってはきっと嘉納師範にでも褒められている様な気持ちになられたのではないかと思えてなりません。

昭和五十四年九月一日、二日に、第十二回日本武道学会が開催されました。富木師範はその一日目に『「当身技」「関節技」の「つくり」の重要性について』というテーマで発表されました。この中でも嘉納治五郎師範が提唱された柔道原理(自然体の理・柔の理・崩しの理)と、従来の柔道競技に盛り込むことが出来なかった「当身技」と「関節技」との関係性について語られています。高名な柔道家である小谷澄之先生と大滝忠夫先生が一番前の座席に陣取って発表をご覧になっていました。小谷先生は富木師範から合気道の手ほどきを受けた方でもありました。また当時筑波大学武道学科で教鞭をとっておられた剣道家の中林信二先生が、同時に発表させて頂いた私の八ミリの映像をご覧になり、「ああいう合気道だったら私も一度やってみたかったなあ」と話されたことが印象的でした。

二日間の日程終了後、会場の大阪大学中之島校舎から堺市宿院の老舗蕎麦屋「ちくま」まで当時の昭道館親睦会荒尾敏矩会長の自家用車に同乗させていただき、師範と楽しい宴席を共にすることができました。当年十二月二十五日に富木謙治師範は逝去されました。享年七十九歳でした。

ここまで「離隔態勢における技の研究委員会」「全日本学生合気道競技大会」「教育映画『合気道競技』」「中央道場昭道館の建設」「第一回全国社会人合気道競技大会」「日本武道学会発表」と年代を追って富木師範の業績を眺めてきました。昭道館道場開きの挨拶文の中に「まさに天の時、地の利、人の和の一致によって、大きく第一歩をふみ出すことになったのであります。」との一文があります。富木師範が嘉納治五郎師範との約束である、「古流柔術の技法のうち、従来の講道館柔道乱取法に含まれない分野の競技化」を成し遂げるためにはまさに、天の時、地の利、人の和すべてが必要でした。富木師範の生涯をかけた仕事は「合気道競技」という形で結実し、その全てが我々の昭道館合気道に遺されました。富木師範生誕一二五周年のこの節目を迎えるに当たり、師範の仕事を引き継いでいくことの重責に改めて身が引き締まる思いがいたします。皆様のお力をもちまして昭道館合気道がさらに発展し、日本中、そして世界中の多くの人々にその素晴らしさを御理解いただけるようになることを祈念いたしまして結びに代えさせていただきます。